特別講師 森石豊氏:ライター・編集者の現場からAI開発へ

森石豊氏は、雑誌の編集プロダクションで紙媒体を中心にライターとして活動を開始。その後、香港のメディアでのニュースディレクターやウェブメディアの編集長、事業責任者などを経て、現在は記事制作会社である株式会社スタジオユリグラフを立ち上げられています。

また、小説家としても活動されるなど、幅広いメディアでの執筆・編集経験をお持ちです。

現在は、AIライティングアシスタント「Xaris(カリス)」の開発・運営も手がけており、プロの書き手のための現場目線のツール開発を目指しています。

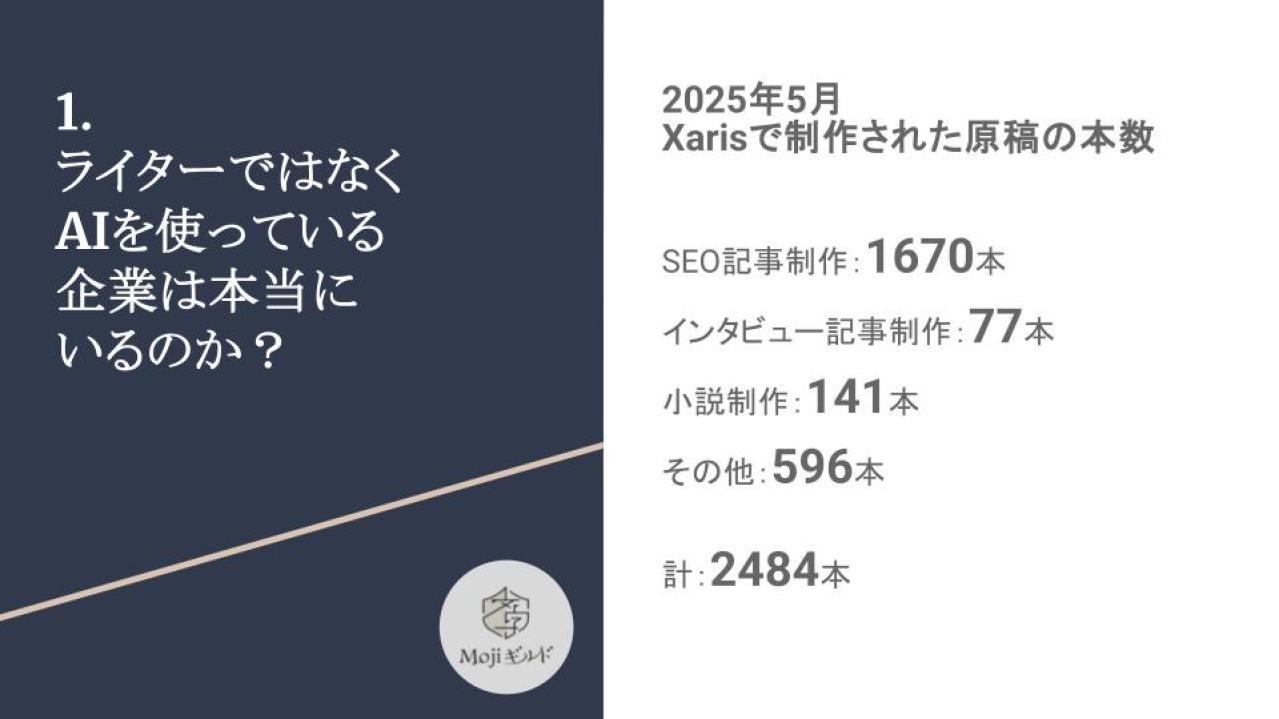

ライターではなくAIを使っている企業は本当にいるのか?

森石氏はまず、「ライターの仕事が減っている」という話を頻繁に耳にすると述べ、クラウドソーシングサイトでのSEO記事制作案件の減少などに触れました。

また、AIライティングアシスタント「Xaris」の利用状況からも、AIによる原稿制作が企業の現場で進んでいる現状を報告。具体的なデータとして、2025年5月にXarisで制作された原稿の本数が共有されました。

・SEO記事制作:1670本

・インタビュー記事制作:77本

・小説制作:141本

・その他:596本

合計:2484本

これらはXarisで制作された本数であり、ChatGPTなどその他のAIツールを直接利用して制作された原稿を含めると、さらに多くの原稿がAIによって制作されていると考えられます。

特にSEO記事の分野では、AIの活用が顕著に進んでいるとのこと。記事制作会社へのヒアリングでも、クライアントから仕事が来なくなり、AIツールの利用機会が減ったという声が聞かれるなど、クライアント側でAIによる内製化が進んでいるという肌感が示されました。

AIを使っているクライアントの声

AI活用が進む背景には、クライアント側の意識の変化があります。森石氏は、実際にクライアントから寄せられる声として、

「ライターに外注するよりも、AIで書いたものを修正した方がクオリティが高い」

「記事制作を内製化していきたい」

といった声が増えていることを紹介しました。

特に「脱フリーランス」「脱クラウドソーシングサービス」といった言葉を聞く機会が増えたことに言及し、以下のような複数の要因があることを説明しました。

コスト効率の変化やAI内製化の推進

ひとつはコスト効率です。SEO記事に関しては、Google検索結果の変化により、記事による流入が見込みにくくなりました。

それにより、従来のコスト(対人コミュニケーション、チェック、品質担保など)をかけてライターに外注するよりも、AIを使って内製化した方が費用対効果が高いと判断する企業が増えています。

インボイス制度・フリーランス法改正によるコスト変化

もうひとつは、インボイス制度やフリーランス法改正の影響です。フリーランスが非課税事業者の場合、クライアントである企業側が税負担を負うことになります。

この負担額は将来的に増加する見込みであり、中長期的な経営計画を考えた際に、税金として外部に流れるコストを抑える必要があります。そのため、ライターへの外注から社内での制作体制構築(採用など)にシフトする動きが見られるとのことです。

AIツールがもたらす生産性の向上

SEO記事や事例インタビュー記事など、ある程度「型化」された記事制作において、AIは高い精度で原稿を作成できるようになりました。これにより、プロのライターに頼むのと遜色ない、あるいはそれ以上のクオリティをAI+社内リソースで実現できるケースが出てきており、これも内製化を後押ししています。

森石氏から、インタビュー記事制作において、AIツール導入により5人分の仕事を1人でこなせるようになった事例も紹介されました。このことから、AIを使いこなせる人材に仕事が集中している現状が示唆されました。

AIライティングツールでできること

AIライティングツールと聞くと、単にライターの代わりにAIが記事を自動で作り出すもの、と思われがちです。

しかし森石氏は、その本質は「課題解決をするための脳みその補助ツール」と捉えるべきだと語ります。AIは単なる代筆者ではなく、ライターの思考や作業をサポートし、効率を高めるための存在だということです。

具体的なツール活用例として、「Xaris」のデモンストレーションが行われました。Xarisでは、キーワードを入力すると、上位記事を分析してタイトル案や記事構成(アウトライン)を自動で提案してくれます。また、各見出しに対して、関連する情報を収集し、参考元となる記事のURLと共に初稿を作成する機能も示されました。

さらに、Xarisのユニークな機能として、共同編集やフィードバックコメントからの修正機能が紹介されました。作成中の原稿を監修者に共有し、受け取ったコメントに基づいてAIが修正案を提案するというプロセスは、専門性の担保や複数人での作業効率化に貢献します。

また、インタビュー記事制作においてもAIツールは強力な補助となります。音声データをアップロードすれば自動で文字起こしを行い、その文字起こしデータから記事の企画案や構成案を作成。さらには、文字起こしの内容を参照しながら執筆することも可能です。

既存記事のURLを参考に、その文体や形式に合わせて記事を調整する機能も示され、単なる情報収集・整理に留まらない、Xarisの柔軟な執筆サポートの可能性が提示されました。

このように、AIライティングツールは、執筆プロセスのさまざまな段階において、人間の「脳みそ」の働きを補助し、効率と品質の向上に貢献することがわかります。

森石氏は個人的な感想として、AIツールが単に作業負担を軽減するだけでなく、アウトプットの質を高める効果も実感していることに言及しました。

AIを活用するのは人間ということ

AIツールの進化と普及は目覚ましいものがありますが、森石氏は「AIに仕事を奪われるのではなく、『AIを使える人間』に仕事を奪われる」という、この時代の本質を突くメッセージを強調しました。

AIはあくまでツールであり、それをどのように活用するかは人間の手に委ねられています。つまり、AIを使いこなすスキルこそが、今後のライティング業界で生き残るための鍵となるということです。

AIは大量のデータに基づいて文章を生成することに長けていますが、人間の持つ創造性、思考力、共感力、そして「語らないこと」による表現の深みといった要素は、現時点では持ち合わせていないと森石氏は言います。

特に、人の心を動かす文章や、意外性のある表現、あるいは謝罪文のような高度な感情や倫理観を伴う文章は、今のところ人間にしか書けない領域だと考えられます。

AIは「もっともらしい」回答を返すことはできても、人間の持つ微妙なニュアンスや文脈を完全に理解し表現することは、現状では難しいと言えるでしょう。

今のライターが選択できること

このようなAI時代において、ライターはどのような選択肢を持つべきなのでしょうか。

森石氏は、AIが主流になることで「人間」の価値が逆に高まる可能性があると示唆し、AIと共存・協働していくためのいくつかの方向性を提案しました。

AIプランナー・AIエディターとしての役割

ひとつは、単にAIを使うだけでなく、「AIプランナー」「AIエディター」として、AIと人間の両方の強みを活かすスキルを身につけることです。

コンテンツ制作のプロセス全体を見渡し、AIが得意な部分(情報収集、定型的な文章作成など)を効率化しつつ、人間が得意な部分(企画立案、戦略設計、品質管理、一次情報付加、創造性など)に注力する役割です。

コンテンツ制作における「入口」と「出口」は人が行う

コンテンツ制作においては、「入口」と「出口」に人間の役割が残ると森石氏は述べました。

「入口」とは、何を書くか、どのような戦略で情報発信するのかといった企画・設計段階です。型化されたコンテンツはAIに任せられますが、その「型」自体を作る作業や、個別の企業のニーズに合わせた微妙なニュアンスの調整、独自の戦略立案は人間が行う必要があります。

また、「出口」とは、生成されたコンテンツの品質を担保し、一次情報や専門性を付加する段階です。AIが生成した文章が常に正しいとは限らないため、ファクトチェックや監修は必須です。

そして、AIが参照する既存情報だけでなく、ライター自身の経験や取材に基づいた一次情報を盛り込むことで、記事に独自性と深みを持たせることができます。専門家による監修を取り入れることで、記事の信頼性を高めることも重要です。

AIを「壁打ち相手」として活用する

また、森石氏は、AIを単なる作業ツールとしてだけでなく、「壁打ち相手」として活用する面白さについても言及しました。

特に、エッセイや小説など、型にはまらない創作活動において、AIは有効な「壁打ち相手」となります。AIに特定の人格を与え、「雑談」するように対話することで、人間だけでは思いつかないような深い問いや新しい視点が得られる可能性があることを、森石氏は自身の経験から語りました。

AI時代はライターにとって大きな変化をもたらしますが、それは同時に、人間ならではの能力や価値を再認識し、新たな役割や可能性を追求する機会でもあります。

AIを理解し、使いこなし、そしてAIにはできない人間ならではの価値を提供できるライターこそが、これからの時代を生き抜いていくと考えられます。

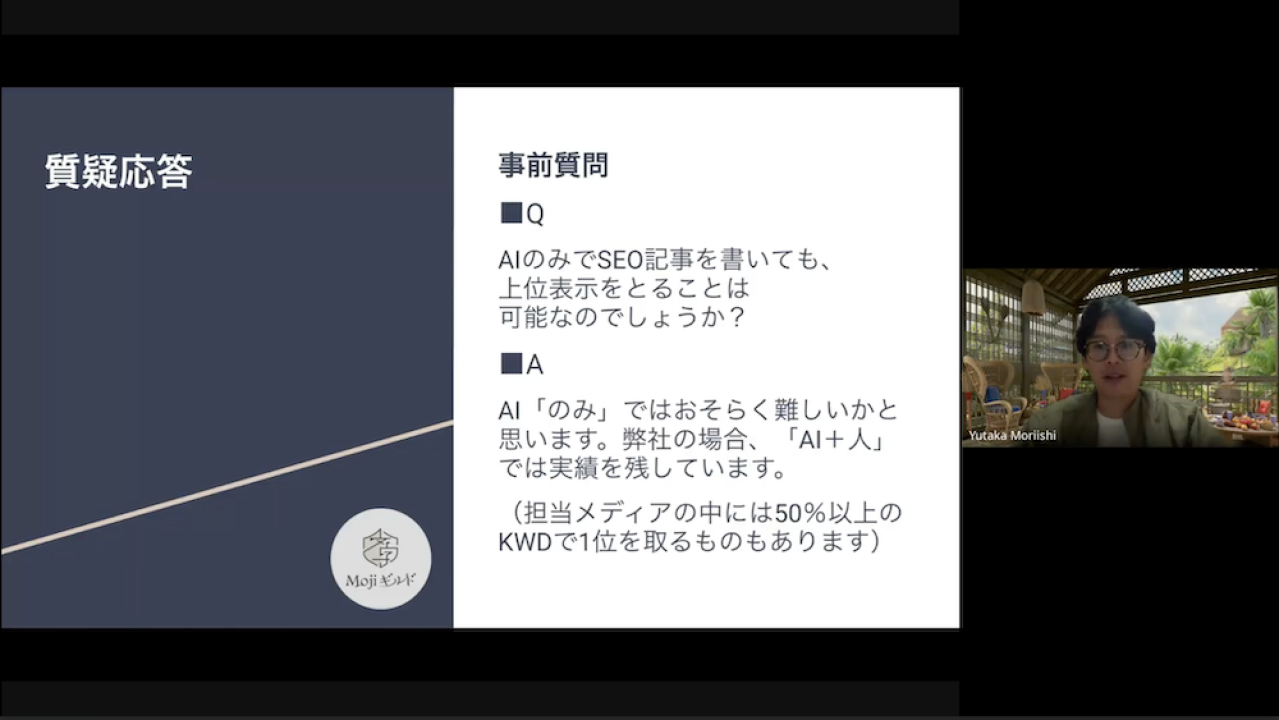

セミナー参加者からの事前質問

セミナーでは、参加者から事前に寄せられたAIに関する質問に森石氏が回答しました。

Q1:AIのみでSEO記事を書いても、上位表示をとることは可能なのでしょうか?

A:AI「のみ」での上位表示は、テールワードなど競合が少ない領域では可能性もありますが、正直、難しいと思っています。

弊社の実績としては、「AI+人」というフロー(AIで初稿を作成した後、必ず編集者や監修者がチェック・修正する体制)で、担当しているメディアのキーワードの半数以上で1位を獲得しています。

記事に監修者のプロフィールの明記をするなど、信頼性をしっかり担保することも重要だと考えています。

Q2:今後いつかの時点で、従来のSEO記事の書き方は通用しなくなり、LLMOに即した記事を書くような大転換が起こるのでしょうか?

A:正直まだわからないというのが私の現状認識です。LLMOというのは、従来のSEOのように人間が検索エンジンで見つけやすいようにするだけでなく、生成AIが情報を効率的に収集し、理解し、応答に利用しやすいようにコンテンツを最適化するという考え方ですね。

現在のAIは、学習データやリアルタイムの情報収集において、依然として従来のSEOで上位にある記事を参考にすることが多い傾向にあります。

そのため、現状ではSEOで上位表示されることが、結果的にAIに取り上げられる(参照される、要約されるなど)ことにもつながっていると言えます。

ただし、今後、人間ではなく「AIが効率的に情報を抽出しやすいように書かれた」文章、例えば、

・特定のカテゴリに関する情報を極めて詳細に、かつ構造的に記述した長文コンテンツ

・さまざまな質問に対して網羅的に回答をまとめたQ&A形式のコンテンツ

などが、AIによる要約や応答でより参照されやすくなる可能性は十分に考えられます。

つまり、大転換がすぐに起こるかは不透明ですが、AIの情報の捉え方を意識したコンテンツ作りが重要になる可能性はあります。

Q3:一流のライターはどのように生成AIを使うのでしょうか?

A:「一流」の定義は難しいのですが、私の肌感としては、ベテランのライターさんほど、AIはアイデア出しの壁打ちとか、構成のヒントを得るとか、部分的な活用に留めている印象があります。

特に、型にはまらないエッセイや小説のような創作においては、AIを「壁打ち相手」として使うのが面白いんですよ。AIに特定のキャラクターになりきってもらって、AIと「雑談」するような対話をするんです。

そうすると、自分一人では考えつかないような、思わぬ深い問いや新しい視点が見えてきたりして、それがすごく刺激になる。そんな面白さがあることを、私自身の経験からも実感しています。

Q4:SEO記事を作成する際、専門性が高い内容の場合のファクトチェックは、どこまで行っていますか?

A:弊社では、AIに初稿を書いてもらった後、必ず社内の編集者がチェックし、その上で専門家である監修者にも見ていただくというフローにしています。監修者からのフィードバックは、AIツール(Xaris)の機能も活用しながら、編集者とAIが一緒に記事に反映させていくようにしています。

AIが書いたものには間違いや偏りがある可能性があるので、人間による入念なチェックと専門家による監修は必須と考えています。

セミナー中の質疑応答

セミナーの後半には、参加者との活発な質疑応答の時間が設けられました。ここでは、事前質問とは別に、セミナーを聴講して感じた疑問や考えが森石氏に投げかけられました。

榎本さん:AIによる「こたつ記事」淘汰と人間の価値

参加者の榎本さんは、AIによる「こたつ記事」淘汰を肯定しつつ、人間ならではの文章価値に言及。

これに対し森石氏は、状況の変化に触れつつ、人間ならではの「語らないことによる余白」や「意外性」の重要性を指摘しました。さらに、AIを「壁打ち相手」として新しい表現を探求する可能性を示唆。

榎本さんも、AI評価には人間の文章力とプロンプトが不可欠であり、AI時代だからこそ人間の文章力がより重要になるとの見解を示し、活発な議論が交わされました。

吉田さん:広報や商品紹介などマーケティング領域におけるAIの影響

参加者の吉田さんは、将来的に自治体や企業の広報、SNS運用代行、商品紹介といったマーケティング寄りの業務に関わりたいと考えており、これらの仕事がAIに置き換わるか質問しました。

森石氏はこれに対し、完全にAIに置き換わるのではなく、業務の大部分にAIが補助的に関わるようになるとの見方を示しました。文章作成を伴うさまざまなシーンでAIが活用される中で、人間が介在する重要な領域を強調します。

それは、

・全体の戦略・企画立案、取材力や地域との関係構築といった人間ならではのコミュニケーション能力

・説得や交渉を伴う文章や謝罪文のような高度な判断や感情表現が求められる領域

・AI活用で発生するチェック作業

などです。

特に地域創生の活動ではコミュニケーションによる信頼関係の構築が鍵になると述べました。例えば、「地域の〇〇について紹介するなら、地元のこの方に話を聞いてみよう」と判断し、コミュニケーションを実行できるのは、その企画を考えた人であり、AIではできないことです。

言葉を使う仕事そのものがなくなるのではなく、人間ならではの強みを活かす方向性が見えたことで、吉田さんが自身のキャリアパスを考える上で前向きになれる示唆が得られたようです。

参加者の声

セミナー終了後、参加者からはAI時代におけるライターの在り方について、多くの気づきや学びを得られたという声が寄せられました。

ヒロさん

「講師の森石様がおっしゃっている内容は、私は7割ほどしか把握できなかったのですが、5人のライターと1人のAIを使えるライターの仕事量が同じというお話は衝撃的でした。

まさにAIに仕事を奪われるのではなく、AIを使える人に仕事を奪われるのだと思いました。この先、AIとどう向き合っていけば良いのか、なんとなくですが見えたような気がします。

また、人の心を動かすような文章は、まだ人間にしか書けないということもお聞きできたのも良かったです。貴重なお話を聞くことができ、大変有意義な時間を過ごすことができました」

田中いずみさん

「AIがあるし、文章力を高める意味はあるのかな、と思うことが多く、初心者の私が勉強する気力が削がれています。でもここまでの皆さんのお話を聞いていて、私も文字を書いて生きていくのを諦めたくないなあと思いました。ありがとうございました!」

榎本さん

「AIによって『こたつ記事』のようなものは減っていくと思います。それは良いことだと思いますが、結局、人の心を動かすような文章や、AIを使いこなすためのプロンプトを考える力など、人間ならではの文章力や思考力がこれからますます重要になるのではないでしょうか」

これらの声からは、AIの進化に対する驚きや、AIとの向き合い方への示唆を得られたこと、そして、人間ならではの創造性や感情に訴えかける文章の価値を再認識することにつながったのではと感じます。

参加者にとって、このAI時代を考えるひとつのヒントになればうれしいです。

AI時代の“ライター道”は先が見えないけど楽しみたい

本セミナーでは、AI技術によるライティング業界の変化が示されました。効率化や内製化が進む一方、人間ならではの創造性や一次情報に基づく洞察の価値は高まっていくのではと感じられます。

「AIに仕事を奪われるのではなく、『AIを使える人間』に仕事を奪われる」この考え方は、このAI時代を生き抜くための羅針盤になるのではないでしょうか。AIを恐れず理解・活用しながら、自身の「脳みそ」を拡張していく、そんな風に活用していきたいですね。

そして、コンテンツ制作の企画・戦略である「入口」と、品質担保・一次情報付加といった「出口」のような、より付加価値の高い業務に関わることを目指すのも、ライターとして歩む道のひとつだと感じました。

森石氏が話していたように、AIで効率化を目指すだけでなく、“AIだからこそ”できることーー人間の心を動かす表現、新しいかたちの文章作成など、その可能性は広がっています。

AI時代はライターにとって試練かもしれませんが、同時に絶好の機会です。変化を楽しみ、AIとの協働を探求し、人間ならではの強みを活かすことで、この激動の時代を乗り越え、新たなライター像を築いていきたいですね!

AIライティングアシスタント「Xaris(カリス)」は「書き手」に特化したAIアシスタント。

・文字起こしからインタビュー制作

・SEO原稿の構成案~初稿制作

・小説・エッセイ制作

あらゆるジャンル・種類の執筆をAIがサポートしてくれます。

この記事を書いたライター

坂本 緑

旅行ガイドブックの編集・ライター、コピーライターを経て、フリーライターに。現在は、Webメディアの編集・記事執筆のほか、コピーライターとしてWeb・紙媒体問わず広告制作に携わる。一番好きなのは出会いがある取材とインタビュー。Mojiギル...